内蒙古自治区呼伦贝尔市应急管理局获悉,7月23日10时20分许,东北大学6名学生在中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿选矿厂参观学习浮选工艺过程中,因格栅板脱落坠入浮选槽。经全力施救,6人被救出后,医护人员确认已溺亡。另有1名老师受伤。

目前,属地党委政府、东北大学、中国黄金集团有限公司正在开展善后处置工作。

此次事故的直接原因系格栅板脱落导致6名学生坠入浮选槽引发的悲剧。

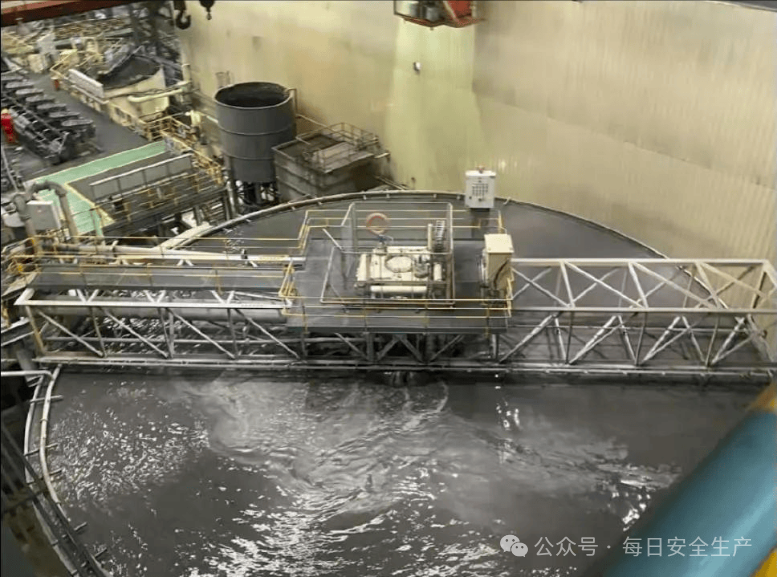

浮选槽里充满了矿浆和水!这个浮选槽环境非常危险,媒体报道提到矿浆含有化学药剂和重金属离子,人掉进去很难浮起,且容易因惊慌失措而窒息。很难逃生和救援!

什么是格栅板?这是安装在浮选槽等设备上方或通道等处的金属网格板。它的主要作用一方面是作为平台或通道,起到承载作用;另一方面能起到防护隔离效果,防止人员或物体直接坠入下方的设备或空间,同时也能让矿浆上方的气体等顺利流通,不影响浮选工艺的正常进行。合格的格栅板必须具备足够的承重能力和稳定性。

关于事故直接原因,多个信源指向设备维护问题。有报道称那块格栅板自2012年安装后从未进行专业承重检测,仅依靠敷衍的"目视检查",而行业标准要求每季度检测。更值得注意的是,事发前一周已有工人反映该区域存在"踩踏异响"的安全隐患,但未得到处理。这明显违反《工业现场安全标准》要求的定期检查和维护规定。

管理漏洞也很严重。作为甲级防爆区,浮选车间竟未设置警戒线,学生参观前未接受针对性安全培训,甚至没有配备基本防护装备。高校方面也存在责任,东北大学在组织参观时似乎更关注"实践教学效果"而非"生命安全底线",对企业安全资质的审查流于形式。现场管理更是混乱,有报道提到事发现场"学生和老师比车间员工还多",7人同时站在格栅板上远超安全承重预期。

深层原因则是安全文化缺失。企业安全管理制度形同虚设,检查沦为"走过场";高校实践安全管理存在结构性漏洞,虽然教育部有相关安全提示函,但执行层面往往敷衍了事;监管也存在盲区,高风险区域的防护标准执行缺乏有效监督。

这些因素共同导致了悲剧:长期缺乏维护的设备遇到临时增加的承重负荷,在隐患未整改的情况下,最终酿成6名学生死亡的惨剧。

此次事故的发生是企业管理失效、安全防护缺位、风险评估不足等多重因素叠加导致的恶性结果,具体原因分析如下:

一、设备维护严重失职

格栅板长期未检测

涉事格栅板自2012年二期工程投产后从未进行专业承重检测,仅依赖敷衍的“目视检查”,而行业标准明确要求每季度需进行承重测试。事发前一周已有工人反映该区域存在“踩踏异响”,但隐患未得到任何处理,暴露企业日常维护的彻底失效。

关键防护设施缺失

浮选槽作为甲级防爆高危区域,未按《金属非金属矿山安全规程》设置双道防护栏,周边缺乏警戒线等基础防护。格栅板作为唯一防护装置,其结构强度未满足高风险区域的安全冗余要求。

二、安全管理体系崩溃

安全制度形同虚设

企业虽建立《设备设施安全管理制度》,但未落实定期维护与隐患台账管理机制。安全检查流于形式,未能识别格栅板焊接点疲劳开裂、螺栓剪切失效等深层隐患。

应急响应严重滞后

浮选槽内矿浆含化学药剂及重金属离子,密度远高于水,人员坠落后会迅速下沉且难以挣脱。现场缺乏即时救援装备(如救生圈、牵引绳),延误黄金抢救时间。

三、校企双方责任缺位

高校风险预判严重不足

东北大学组织参观前未核实企业安全资质,未要求提供设备检测报告。学生未接受工业场景专项安全培训,未配备防护装备即进入高危区域。带队教师对现场风险(如格栅板承重限制)缺乏认知,导致7人同时站立引发超负荷。

企业未履行访客管理义务

未按《参观区域安全管理制度》对参观路线进行风险评估,未限制高危区域人数,未安排专业安全员全程监护。为配合“校企合作宣传”忽略安全管控,将学生置于“盲盒式”危险中。

四、监管机制系统性失效

行业监管存在盲区

现行政策对校企合作中高风险区域的强制性安全标准缺失,第三方独立安全审计机制未建立,企业自查报告缺乏公信力。

政策执行流于表面

尽管教育部要求加强校外实习安全管理,但高校普遍忽视对企业安全生产记录的深度核查,未将“安全资质”作为合作前置条件。

事故链还原

A[格栅板超期服役13年] --> B(未执行季度承重检测)

C[工人预警被忽视] --> B

B --> D[结构疲劳累积]

D --> E[7人同时站立超负荷]

E --> F[格栅板瞬间脱落]

F --> G[坠入高密度矿浆]

G --> H[救援装备缺失]

H --> I[溺亡不可避免]

来源:每日安全生产

本文仅作分享,作品版权归原作者及机构所有,如有侵权请联系,我们立即更正/删除