在公众认知里,ESG报告似乎是大企业的“专属游戏”,每年年报季,上市公司披露厚厚一摞可持续发展报告,图表精美,还配上高大上的第三方审计。然而,随着供应链责任压力加大、银行贷款偏好转向、客户越来越看重品牌价值,非上市中小企业也被卷入了“ESG时代”。

问题是:一家公司不上市,也没有复杂的股东结构,更没有几十号人搞ESG,该怎么写ESG报告?

答案是:可以写,也有必要写,而且写得好,可能是打开更高层次商业合作的“敲门砖”。

一、为什么非上市中小企业也该写ESG报告?

很多中小企业老板有个疑问:我又不上市,写这个做什么?这其实是对ESG报告功能的误解。在非上市环境中,ESG报告的作用不在“向股东交代”,而在于向客户证明、向银行说明、向员工表达、向政府展示。

比如,不少B端客户,特别是跨国品牌、央企、头部互联网公司,已经将“供应商ESG表现”纳入考核体系。如果作为他们的二级或三级供应商,未来也会被要求提交环保合规文件、员工培训记录甚至ESG报告,提前准备,就是提前进入他们的“合格池”。再比如,绿色信贷、可持续发展贷款越来越多,中小企业若能提供完整的ESG信息,有时甚至能获得利率优惠。尤其是涉及污染防治、能源使用、安全生产等问题时,报告的存在能帮助企业解释清楚风险管控能力。

大家可能没注意,一份简洁真诚的ESG报告,能体现出这家公司“不只是为了赚钱”,而是“在乎人、在乎环境、在乎长远”。而各地政府对中小企业的支持也逐渐纳入ESG相关维度,尤其是节能减排、安全生产、绿色制造等指标,提前建立ESG档案,可以在申报高新技术企业、绿色工厂、政府专项资金时更有优势。一句话总结:ESG报告不是负担,而是企业综合竞争力的一部分。

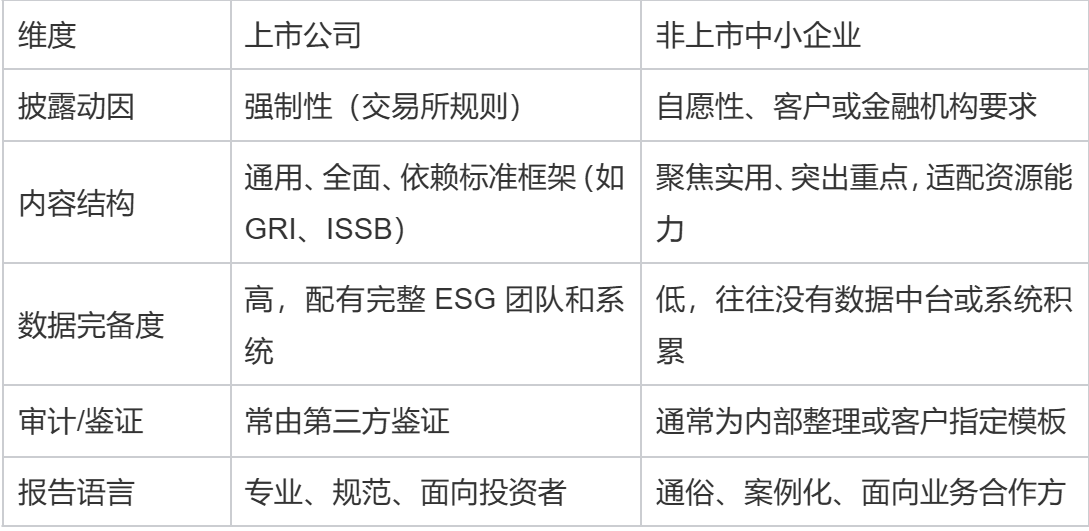

二、非上市企业的ESG报告和上市公司有何不同?

很多中小企业一听“ESG报告”这四个字,脑子里就自动浮现出几个画面:一份几百页的厚文件、几十张专业图表、附上一套复杂的数据体系和第三方审计签字,这种印象往往来自上市公司年报季时发布的“可持续发展报告”,确实令人望而生畏。

如果非上市企业也照着这个标准来写,那确实“写不起”,不仅写不起,更写不完。因为这种“资本市场级别”的披露,本质上是为监管机构、投资人和评级机构服务的,它的底层逻辑是系统性的风险揭示和标准化披露,需要的是全景视角、高度结构化的指标体系,以及大量支持数据的背书。但非上市企业的ESG报告,根本不需要走这条“重披露路线”。对中小企业来说,报告的功能完全不同——它不是向证券市场“交账”,而是向现实客户、业务伙伴和潜在合作方“展示可信”。上市公司的ESG报告强调“合规性”和“系统性”,而非上市中小企业的ESG报告更强调“实用性”和“解释力”。用一个更贴切的比喻来说,它不像一份“年审文件”,更像是一份“公司说明书”或者“合作名片”,是用这份报告告诉对方:我们是一家怎样的企业,我们正在认真对待哪些问题,我们已经做了什么努力,我们还有哪些值得期待的进展。

这份报告的长度不重要,格式是否“高大上”也不重要,关键是三个维度必须说清楚:第一,我们做了什么(行为);第二,这些事带来了什么结果(影响);第三,我们打算接下来怎么做(承诺)。举个例子,如果是一家30人的制造型小企业,就没必要把GRI每个标准条目都翻译一遍,也不用非得配齐碳排放三类数据。我们可以只讲三件事:

一是我们有一套基本的环保排放制度,并且每年按环保局要求验收;

二是我们员工都参加过年度安全培训,有记录、有证书;

三是我们正在尝试把木屑回收再利用,计划明年提升节约比例。

这些内容就是有效的ESG内容,写出来就是一份报告。同样,我们也不需要模仿上市公司的语言,不需要套话,也不需要用大量术语去“装懂”,而是只需要把真实情况清晰地表达出来,让客户一看就觉得你靠谱、银行一看就知道你稳、员工一看就愿意留下来。这,就是非上市企业写ESG报告的真正目的。因此,不要把“写报告”当成一场负担或者一项任务,它其实是一场“梳理与表达”,是把“我们在负责任地经营企业”这件事,以一种标准化、可分享的方式讲出去的过程。越真实,越可信;越具体,越有力量。

写之前,先搞清楚三件事

想写一份有效的ESG报告,不妨先问自己三个问题。

第一个问题是:这份报告是写给谁看的?

·如果是给客户看,那重点就是产品安全、环境合规、员工稳定;

·如果是给金融机构看,就要多写治理机制、风险防控、可持续计划;

·如果是给政府看,务必说明你的合规记录和社会贡献;

·如果是写给员工或者招聘对象,强调企业文化和责任承诺会更有感染力。

第二个问题是:我该选用哪个写法或框架?

很多人一看到GRI、ISSB、SASB这些专业术语就想放弃,但其实这些标准不是“必须套”的格式,而是“可以参考”的工具箱。你完全可以只选适合自己的部分,用三大板块(环境、社会、治理)做结构,配上数据、案例和未来规划,就能写出清晰、有逻辑、可信度高的内容。

第三个问题是:我能写出什么内容?

别一上来就想着要写“碳中和”“供应链ESG风控”这种高大上的话题。先做一次“企业现状小盘点”,把你已经做了的事情列出来,比如废水是否达标排放?员工培训有记录吗?有没有反舞弊制度?把这些内容捋顺,再思考哪些地方能做得更好,就是一个很好的开局。

三、报告框架该怎么选?

面对众多ESG标准,非上市企业确实容易感到迷茫,但实际上,选框架这件事并没有“标准答案”,只有“合适答案”。如果你面对的是有全球ESG要求的大客户,比如跨国公司、外资买手、全球采购平台,那么优先建议使用GRI核心框架,它结构成熟,客户也能看得懂。但如果你的业务主要面向本地市场或中小客户,GRI的内容可以精简提取,选几个相关指标进行表达即可。若你希望在融资或项目申报中使用报告,比如申请绿色贷款、政府节能补贴,那就要考虑ISSB或地方政府出台的绿色披露框架,有些园区、行业协会会提供示范模板,用这些“半标准”更容易快速上手。如果你的行业有一定的环境或社会风险,比如制造、建筑、能源行业,SASB提供的行业指南也非常实用,它能帮你确定所在行业中“最重要”的ESG议题,避免走偏。当然,很多中小企业在现实操作中根本没有时间研究各种标准,这时候也可以走“轻量化路线”——采用“环境-社会-治理”三段式结构,每段挑2到3个最相关的内容写清楚,加上一些实景照片、制度截图、数据表格,一样可以形成一个专业度在线的报告。总之,不要被框架吓退,选择一个你“能用、用得起、有输出”的结构,远比“看起来高级”更重要。

四、报告别写空,关键在于抓住“实质性议题”

ESG报告的最大误区之一,就是“内容越多越好”,不少企业一开始写报告时,试图面面俱到,把几十个环境指标、社会议题、治理条款全都罗列上去,结果搞得像一本厚重的年鉴,既读不下去,也看不出重点。但真正让一份ESG报告有分量、有用处的,不是堆砌多少数据、贴了多少图表,而是:你有没有抓住企业真正重要的“实质性议题”。简单来说,实质性议题就是那些“你做不好就出事”“别人特别在意你有没有做”的ESG相关问题。它们是企业内部风险和外部关注度的交叉点,既影响你自己,也牵动客户、员工、金融机构和监管部门的神经。

比如,一家食品加工厂最需要讲清楚的肯定是:有没有食品安全事故?排放符不符合标准?员工是否穿戴防护服?这些就是它的实质性议题。而对于一家互联网平台型公司,数据隐私合规、员工过劳问题、算法歧视、网络安全事件,就远比“碳排放”来得更关键。那么,非上市中小企业该如何找到自己的实质性议题?下面是一套适合资源有限企业的方法论,实操性强,推荐你边看边动手尝试。

01 第一步:先列出可能与你相关的ESG议题清单

从经验来看,哪怕是一个不到50人的企业,也一定会涉及到某些ESG话题。在写报告的时候,可以先从这三类常见分类中挑选:

·环境(E):能源使用、碳排放、废水废气处理、危险废物、绿色采购、产品生命周期、合规排放等。

·社会(S):员工结构、劳工权益、职业健康安全、员工培训与发展、供应商管理、客户隐私、社区参与等。

·治理(G):公司治理结构、财务透明度、反腐败与商业诚信、信息披露制度、投诉机制、合规管理等。

如果不确定哪些与自己相关,可以回顾过去一年里有哪些棘手的问题:环保部门有没有来查?有没有员工离职潮?有没有客户追问你产品合规?这些都能帮助筛出候选议题。

02 第二步:评估每个议题对你企业的影响

接下来,我们可以尝试站在“公司内部经营风险”的角度来思考:如果这个议题处理不好,会不会带来监管处罚?影响产品交付?让员工不满甚至流失?损害客户信任?有没有发生过类似问题?有没有过客户投诉、合规整改、内部纠纷?比如,一家有喷涂工序的小制造厂,粉尘排放和员工防护不到位,不但容易被环保部门约谈,也可能带来职业病风险,这就是典型的“对企业有高影响力的议题”。之后,再用1-5分给每个议题打分,越高表示对企业影响越大。

03 第三步:站在“别人”角度看哪些议题会被关注

这一步非常关键。你要换位思考,站在客户、员工、政府、园区、金融机构的角度,问自己一个问题:他们最在意我什么?

·客户可能关心企业是否环保合规、供应链是否稳定;

·员工在意是否加班过度、是否有培训和晋升空间;

·监管机构会关注有没有落实安全生产、有没有违规操作;

·银行在评估企业的可持续发展能力时,可能更关注经营稳健、治理清晰、风险意识。

以某头部品牌的代工厂为例,客户可能会问公司是否建立了劳工申诉机制?这些被反复问到的议题,就是高关注度议题。同样,用1-5分给这些议题打分,衡量其“外部关注度”。

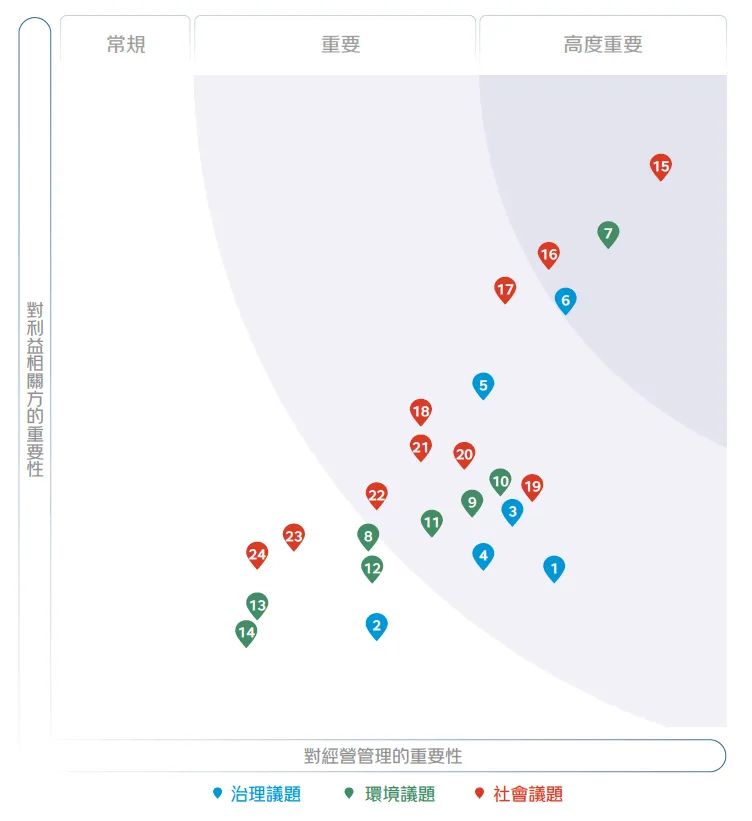

04 第四步:绘制“双轴图”,识别你的核心议题

当我们完成了内部影响力评分和外部关注度评分之后,就可以将议题放入一个“实质性矩阵”中。想象一个坐标图:横轴是“外部关注度”,纵轴是“企业经营影响”。右上角的议题,就是报告中必须要重点披露的实质性议题。

(京东物流实质性矩阵图)

比如,一家做家居五金配件的企业,就可以通过这个方式圈出如下几个实质性议题。

·环境类:镀锌废液处理合规、能耗统计、VOC排放

·社会类:一线员工流失率、安全事故记录、员工培训

·治理类:财务制度是否有内控机制、客户投诉处理流程是否闭环

这些议题最终就成了报告中的“内容骨架”。

05 第五步:不需要数据完美,但必须态度真诚

很多企业做到这一步,还是会有顾虑:“我没有详细的碳排数据啊”“我没有员工满意度调查啊”“我没有成熟的风险控制机制”……这都不是问题。ESG报告不是用来“证明你已经完美”,而是让人看到“你知道问题在哪,正在往好的方向改进”。所以,如果你某个议题确实重要,但目前缺乏数据或体系,可以在报告中这样写:

“目前公司尚未开展全面的碳排放统计工作,未来计划从锅炉能源计量和电力消耗入手,逐步构建碳数据监测体系。”或:“公司目前已建立基本的客户投诉登记制度,但尚未形成闭环处理流程。计划在2025年引入标准化客户服务流程,并探索客户满意度调查机制。”

这样的写法,反而更具真实感和可行性。

一份诚实、有逻辑、有重点、体现企业责任意识的报告,才是真正能赢得客户、打动合作方。对于中小企业而言,只要企业能把“我们在哪些方面做得还不错”“我们在哪些方面还有进步空间”这两句话讲清楚,这份报告就成功了一大半。

来源:旋姐ESG碳索

本文仅作分享,作品版权归原作者及机构所有,如有侵权请联系,我们立即更正/删除